Алгоритмы ведения пациентов с тревогой в практике терапевта

Под руководством академика О.М. Драпкиной были разработаны «Алгоритмы ведения пациентов с тревогой в практике терапевта».

Их цель — повысить на уровне первичного звена своевременное выявление и последующую коррекцию тревожных расстройств в повседневной клинической практике терапевта.

Почему это так важно? Зачем практикующему врачу информация о тревоге, которая является психической патологией? Давайте разбираться.

Итак, в настоящий момент известно, что:

- Тревога является самым частым психоэмоциональным фактором в клинической практике врачей-терапевтов.

- Тревожные расстройства увеличивают риск возникновения и развития хронических неинфекционных заболеваний, а также ухудшают качество жизни, снижают мотивацию и приверженность к лечению.

- Выявление и своевременная коррекция тревожных расстройств являются важными условиями эффективного лечения хронических неинфекционных заболеваний.

- Возможность применения безопасных лекарственных средств для коррекции тревоги является перспективной стратегией ведения пациентов с сердечно-сосудистыми и другими хроническими неинфекционными заболеваниями в рамках терапевтического приема.

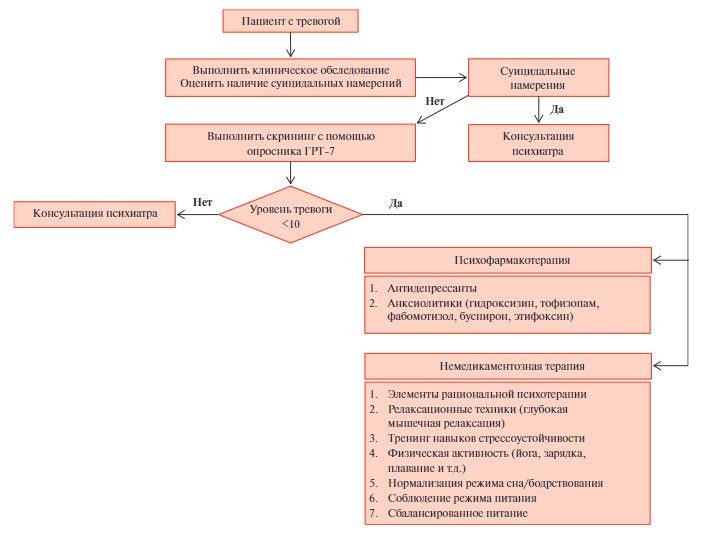

Разработанный алгоритм помогает выявить тревожные расстройства и в дальнейшем по показаниям включать в комплексную терапию противотревожное лечение, что в итоге улучшает приверженность терапии и качество жизни пациентов.

Авторы понятным для врача не психиатра языком описывают наиболее часто встречающиеся в терапевтической практике клинические формы патологической тревоги (панические атаки, паническое и тревожно-фобическое, а также генерализованное тревожное расстройство).

В то же время, принимая во внимание возможноcть наличия суицидальных намерений у пациентов с тревожным расстройством, авторы подчеркивают необходимость их активного выявления. И при выявлении суицидальных намерений однозначно показана консультация психиатра.

Отдельное внимание заслуживает удобная схема алгоритма, который включает как диагностику, в том числе с помощью опросника ГТР-7 (мы его отдельно разберем в последующем), так и рекомендации по выбору терапии.

Алгоритм предназначен для медицинских специалистов терапевтического профиля, работающих в первичном амбулаторном звене здравоохранения, а также для ординаторов терапевтического профиля.

Алгоритм помогает визуально врачу «не забыть» на фоне медикаментозной терапии дать рекомендации по изменению образа жизни, повышению стрессоустойчивости, которые тесным образом переплетаются с рекомендациями, направленными на снижение факторов риска «фатального каскада».

В схему алгоритма включена психофармакотерапия анксиолитиками, например, МНН Фабомотизол. Данный препарат обладает такой же эффективностью, как бензодиазепиновые анксиолитики, и благоприятным профилем безопасности:

- без дневной сонливости

- без снижения памяти и концентрации внимания

- без миорелаксации

- без привыкания

- не вызывает лекарственной зависимости

- не вызывает синдрома отмены

Особое удобство применения, способствующее повышению приверженности терапии, представляет пролонгированная форма выпуска фабомотизила - Афобазол Ретард1. Схема применения: 1 таблетка, 1 раз в сутки*, утром, независимо от приема пищи. Курс лечения составляет 2-4 недели.

* По данным ГРЛС на 04.10.2024 г., Афобазол Ретард - единственный безрецептурный противотревожный препарат с однократным приемом в течение дня.

Список литературы:

1. Инструкция по медицинскому применению препарата Афобазол Ретард ЛП № (004910)-(РГ-RU)

Информация для специалистов здравоохранения

Акарачкова Елена Сергеевна

Акарачкова Елена Сергеевна